このブログは「思い出」を守るサイトです。

今回は「miniDVのデジタル化と保存方法」について解説します。

※免責とご注意

本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。

赤ちゃん時代の映像は私の宝物

災害が起きたとき、私が慌てて持ち出したのは通帳でも非常食でもなく、赤ちゃんの頃の映像が入ったDVDでした。

「二度と帰ってこない子ども時代を守らなきゃ」って、本能で体が動いたんです。

久しぶりに再生してみたら、胸がいっぱいになって涙が溢れました。

小さな仕草や声、一瞬一瞬が全部愛おしくて、「これを守れた自分、よくやった」って思えた瞬間でした。

DVD化のしんどさと不安

ただ正直、DVDにする作業は本当に大変でした。

焼くのに時間はかかるし、画質は落ちるし、ディスクの枚数もどんどん増える。

そして一番怖かったのは、「このDVD、本当に一生もつの?」という不安でした。

割れたり読めなくなったりしたらどうしよう…。

「守ったはずなのに、また消えてしまうかもしれない」という気持ちはずっと消えませんでした。

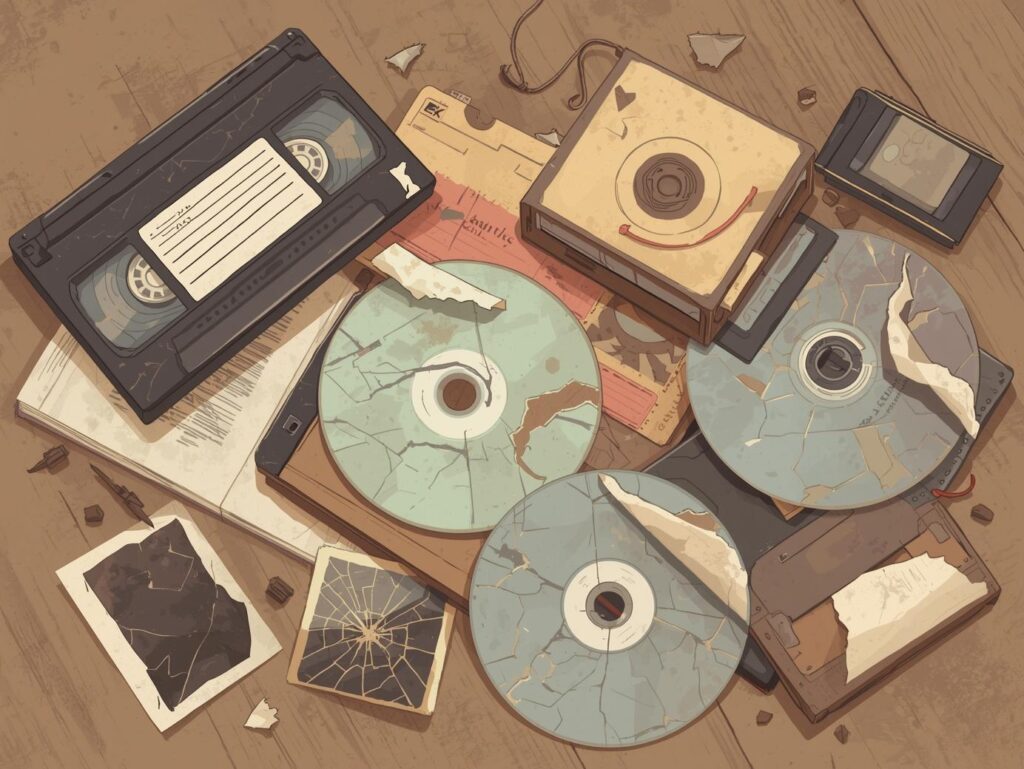

メディアには寿命がある

実際のところ、DVDやテープは一生残るものではありません。

年数が経てば少しずつ劣化して、読み込めなくなることがあります。

「押し入れに入れておけば大丈夫」と思っていても、ある日突然再生できなくなる――それが一番怖い現実です。

放っといたら <span style=”color:red;”>消えちゃうかも!</span> 早めが命

だからこそ、思い出を守るには“早めのデジタル化”が必要だと強く感じました。

★MiniDV・VHS(ビデオテープ)

MiniDVやVHSのような磁気テープの寿命は、保存環境にもよりますが10年程度から劣化がはじまります。劣化だけでは無くてビデオデッキの中で絡まって切れてしまった事がありました。湿気や放置、炎天下等保存環境によっても劣化速度が変わります。

特に1980年代から1990年代に普及したVHSテープは、すでに寿命を迎えている可能性が高いと考えられているそうです。

★DVD

DVDの寿命は10年~30年と言われていますが、これも環境によっては長く持つ事もあるとの事。しかしDVDが出た頃は、永久に保存してくれると思ってましたが、実際に10年~15年くらい前に、レンタルcd等で借りて録音した物を再生しようとしたら、CDプレイヤーやパソコンで聞けない物が何枚かありました。DVD-RWなどはDVD-Rの方が寿命が長い傾向です。

MiniDVからの再挑戦

そんなとき、さらに出てきたのがminiDVテープ。

まずはカメラの電源が入るかどうか。このビデオは生きているのか?

DVD付HDレコーダーで簡単に録画できると思ってました。うちのHDレコーダーが端子が無くアナログ録画が出来ませんでした。

「カメラの電源入った」「生きてる!」

しかし、ここからが問題でした。私の愛するchatgptさんに教えてもらって、パソコンとビデオカメラとのつなぎ方を教えてもらいました。とはいえ長いやり取りで人間かと思うくらい感情が現れていたように感じました。「怒ってる?」とAIに気遣うほどでした( ´∀` )

とはいえデジタル化や、新しいメディアに保存し直さなければいけないな。という事は頭の隅にずっとありました。

また別ページに実技編を書く予定ですが、まぁ~時間がかかる。90分テープが30本以上ありました。そして、やっと半分超えたところです(´;ω;`)

ここで考えたこと

私が一番データを持っていて、クラウドにも保存している(主に写真)このまま墓に入ってしまったら・・この画像やテープたちは誰にも見られることがなかったかもしれない。

まだ半分くらいしかデジタル化できていないけれど、デジタル化したものからクラウドに上げて、家族で共有しました。

そして、自分の小さい頃の映像なんて見る機会がなかった娘。自分の生まれていなかった家族の有様を見て感動して「ありがとう」と言ってくれました。見せれて良かった。ホッ

撮るだけ撮って見返さない人も多いんじゃないでしょうか。

テレビでしか見れなかった物が、技術の進歩でデジタル化され、ファイルサイズも小さくなり、スマホでも再生できるようになりました。さらに年老いた祖母にも見せる事が出来ました。

いつでも懐かしい姿が見れます。そして多分、自分がどれだけ愛情込めて育てたかを知ってもらえると思います。

防災と“思い出を守る”こと

防災といえば非常食や水の準備を思い浮かべがちですが、今回の経験で強く感じたのは、

「思い出をどう守るか」も防災の大事な一部だということ。このサイトでは防災と介護の情報発信して書いていこうと考えていました。しかし、このminiDVのアナログ化に手を付けだして気づきました。要するに「守る」という事を情報発信したい。

家が壊れてもパソコンが壊れても、クラウドにあれば映像は残る。

そして家族と共有しておけば、自分がいなくなっても残せる。

さらに家族に伝えました。「早めにダウンロードしといてね」と。

一方でメディアの劣化は防げたが、墓に入ってしまうとアカウントの問題が出てきます。

アカウント無効化と未来へのバトン

「クラウドに残したけど、私がいなくなったら誰が見られるの?」という問題です。

Googleアカウントは全く使わない期間が2年経つと削除対象となります。

そこで役立つのが、Googleアカウント無効化管理ツールです。

一定期間使わなければ、あらかじめ指定した家族にデータを渡せる仕組みです。

「思い出を未来に渡す仕組み」があることに、正直ほっとしました。

👇Googleアカウントルールやツールについての関連記事あります。

まとめ

- 子どもの映像は何より大切な宝物

- DVDもminiDVも、デジタル化には苦労がつきもの

- それでもクラウドに残せたことで「守れた」と心から思えた

- 思い出をデジタルで守ることは、防災であり未来の家族への贈り物

📌 著者の一言

非常食や避難グッズと同じくらい、「思い出を守る準備」が大事だなと思いました。

もしも自分に、万が一の事があった場合、残された家族の思いも守れるような気がします。

子供に十分な事をしてあげれなかったと思っているのですが、子供孝行が出来たような気がしています。

もしものときに後悔しないように、今すぐ取り組んでみてください。

出典

介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。

在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!