このブログは「在宅介護での暮らしを守る」サイトです。

今回は「高齢者が避難するときに必要な準備と支援」について解説します。

※免責とご注意

本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。

※本記事の内容は 2025年6月時点の情報をもとにまとめています。

災害は、いつ起こるかわかりません。

阪神・淡路大震災で被害にあったときも、まさか自分の身に起こるとは思っていませんでした。

「こんなことになるなんて……」と何度も思ったものです。

当時は、いまのように防災の重要性がこれほどまでに言われていた時代ではありません。

私の家でも、本当に何の準備もしていませんでした。

けれど、これからも「まさか」という出来事は起こるかもしれません。

もし、自宅で在宅介護をしている高齢者と一緒に避難することになったら、無事に避難できるでしょうか。

だからこそ――

「自分の家族にはどんな備えが必要なのか」を、あらかじめ考えておくことが大切です。

この記事では、在宅介護をしている高齢者が避難するときに必要な準備と支援のポイントについて、わかりやすく解説します。

在宅介護と防災をつなげて考える重要性

在宅で介護をしていると、つい「毎日のケア」だけに意識が向きがちです。しかし、災害は突然やってきます。だからこそ、介護と防災を切り離さず、**「一緒に考えること」**が欠かせません。なぜなら、避難生活では食事・移動・排せつ・服薬など、普段の介護と同じケアが必要になるからです。つまり、防災対策は「介護の延長線上」にあるのです。

高齢者が災害時に直面しやすいリスクとは?

高齢者は、体力の低下や持病の有無によって避難時の負担が大きいという特徴があります。たとえば、歩行が不安定だと階段や段差で転倒する危険がありますし、一方で、持病がある人は薬が切れてしまうことで命に関わる可能性もあります。

さらに、認知症の方は避難所での混乱や不安から、普段以上に落ち着きを失いやすい傾向があります。だからこそ、こうしたリスクを事前に理解し、「わが家に必要な備えは何か」を考えることが大切です。

介護が必要な人の避難は“通常の避難”と何が違う?

とはいえ、介護が必要な高齢者の避難は、健常者の避難とは大きく異なります。まず、移動に介助が必要な人は「歩いて避難所に行く」こと自体が難しい場合があります。また、オムツや介護食、補助具など、一般的な非常持ち出し袋には含まれていない物品が必須です。

結局、通常の避難準備に加えて「介護特有の持ち物」や「支援者との連携」が求められるのです。つまり、在宅介護の家庭は“プラスαの防災準備”を整える必要があります。

在宅介護の高齢者に必要な「防災準備」とは?

災害への備えと聞くと、**多くの人は「水や食料を備蓄すること」**を思い浮かべます。しかし、在宅介護をしている家庭では、それだけでは十分ではありません。なぜなら、高齢者は体力や健康状態が不安定であり、避難生活の中で特別な配慮が欠かせないからです。

つまり、在宅介護の防災準備とは「日常の介護を途切れさせない準備」を意味します。たとえば、薬の飲み忘れを防ぐ工夫や、介護食を非常用に確保しておくことは、一般の家庭では考えにくいポイントです。一方で、移動手段や避難ルートの確保は、高齢者だけでなく家族全員に共通する大切な備えでもあります。

さらに、災害時には「物の準備」だけでなく、「誰がどのように支援するか」という人的な備えも必要です。だからこそ、在宅介護における防災準備は、「物」と「人」の両面を意識して進めることが重要なのです。

たとえば「非常用持ち出し袋」に入れておきたいものリスト

避難生活を少しでも安心して過ごすためには、非常用持ち出し袋の中身が大きなカギになります。しかし、一般的な防災グッズだけでは在宅介護の高齢者には不十分です。つまり、「介護が必要な人に合わせた持ち物」を追加しておくことが重要です。

たとえば、次のようなものは最低限そろえておきたい品目です。

👜 基本の防災グッズ

- 飲料水(1人1日3リットル×3日分を目安に)

- 非常食(レトルト・缶詰・栄養補助食品など)

- 懐中電灯・予備電池・モバイルバッテリー

- 携帯ラジオ(手回し式が望ましい)

- 衣類・下着・タオル

- 雨具(ポンチョや折りたたみ傘)

- 筆記用具・メモ帳

👵 高齢者や介護が必要な方のための追加品

- 常備薬・お薬手帳・服薬スケジュールのメモ

- 衛生用品(おむつ・尿取りパッド・おしりふき)

- 介護食・とろみ剤・ストロー付き飲料容器

- 補聴器・メガネ・入れ歯ケース・杖

- ブランケットやひざ掛け(体温保持用)

- 口腔ケア用品(歯ブラシ・義歯洗浄剤など)

📱 情報と連絡のために

- 携帯電話・充電器・モバイルバッテリー

- 緊急連絡先リスト(紙に印刷しておく)

- 健康保険証・介護保険証・障害者手帳のコピー

一方で、移動手段や避難ルートの確保も大切

避難のときに忘れがちなのが、「どうやって避難所まで行くか」という移動手段です。しかし、高齢者や介護が必要な人の場合は「徒歩での移動」が難しいケースが少なくありません。つまり、災害が起きる前から「どの方法で移動できるのか」を想定しておくことが欠かせません。

たとえば、普段からタクシー会社や介護タクシーの連絡先を控えておくことは有効です。さらに、自治体によっては「福祉避難車両」や「避難支援制度」が用意されている場合もあります。だからこそ、住んでいる地域の防災窓口に問い合わせ、事前登録が必要かどうかを確認しておくことが安心につながります。

一方で、移動手段だけを決めていても不十分です。なぜなら、災害時には道路が通れない、エレベーターが止まる、橋が崩れるなど、さまざまな障害が発生するからです。結局、「いくつかの避難ルートを紙の地図やスマホで確認しておく」ことが安全につながります。

つまり、移動手段と避難ルートはセットで考える必要があります。とはいえ、「全部を一人で確認するのは大変」と感じる人も多いでしょう。そこで、家族や近所の人と一緒に「実際に歩いてルートを確認する」ことが効果的です。こうして避難行動をシミュレーションしておけば、災害時の行動が格段にスムーズになります。

つまり、健康管理と服薬支援も避難準備の一部

防災の準備というと、水や食料、持ち出し袋を思い浮かべがちです。しかし、在宅介護をしている家庭では、それだけでは命を守れない場合があります。なぜなら、高齢者は薬を飲み続けることや健康を安定させることが避難生活の中でも欠かせないからです。

つまり、「健康管理」と「服薬支援」そのものが防災準備の大事な柱なのです。たとえば、お薬手帳や処方内容のコピーをリュックに入れておくと、避難所や病院でスムーズに対応してもらえます。さらに、予備の薬を数日分準備しておくことや、飲み忘れ防止のために小分けケースを利用することも有効です。

一方で、薬だけではなく体調を守る工夫も重要です。例えば、高齢者は体温調整が難しいため、ブランケットやカイロなどを備えておくことで体調不良を防げます。とはいえ、すべてを完璧にそろえるのは負担になることもあります。だからこそ、まずは「自分の家族に必要な薬や健康グッズは何か」をリスト化し、優先度の高いものからそろえていくと現実的です。

結局、健康を守ることは、そのまま避難生活を乗り切る力につながります。つまり、防災対策は“命を守るための医療支援”も含めて考えることが大切なのです。

とはいえ、家族や地域の支援体制なしでは動けない

防災用品をそろえ、薬や健康管理を準備していても、それだけでは十分とは言えません。なぜなら、実際の避難行動は「一人の力」だけでは難しいからです。

つまり、在宅介護をしている家庭では、家族や地域の人々との連携が避難の成否を左右します。たとえば、家族が仕事で不在のときに地震が起きた場合、近隣の人に声をかけてもらえるだけで避難がスムーズになります。一方で、地域の自主防災組織や民生委員との関係を日ごろから築いておけば、災害時に「どこへ誰が連絡するのか」を共有でき、安心感が格段に高まります。

さらに、自治体には「避難行動要支援者名簿」という制度がある場合があります。これは、高齢者や障害のある方が避難時に取り残されないように、事前に登録しておく仕組みです。だからこそ、こうした制度を調べて登録しておくことが、いざという時の助けになります。

結局、防災は“個人の準備”だけでなく“周囲との支え合い”があってこそ力を発揮します。つまり、家族や地域とつながりを持ち、支援体制を整えておくことが、高齢者の命を守る最大の備えになるのです。

だからこそ、平常時から話し合いとシミュレーションを

たとえば、避難所までの道を家族や介護スタッフと一緒に歩いてみるだけで、「車いすでは段差が通れない」「想定より時間がかかる」といった課題に気づけます。一方で、実際に試しておくと、災害時に慌てず行動できる安心感も得られます。

さらに、平常時から「誰が声をかけるのか」「どのタイミングで移動するのか」「避難所での役割分担はどうするのか」を決めておくことは、とても効果的です。なぜなら、災害のときには冷静な判断が難しくなるからです。とはいえ、すべてを一度で完璧に決める必要はありません。だからこそ、日常の会話の中で少しずつ確認していけば十分です。

結局、「平常時にどれだけシミュレーションできたか」が、災害時の安全を大きく左右します。つまり、防災準備は“準備して終わり”ではなく、“準備を使ってみること”まで含めて初めて完成するのです。

まとめ:在宅介護の避難準備は“守る行動”から始めよう

ここまで、在宅介護と防災をつなげて考える重要性や、具体的な準備の流れについて解説しました。しかし、どれだけ知識を得ても、行動に移さなければ実際の安心にはつながりません。つまり、「小さな一歩を踏み出すこと」こそが一番の防災対策です。

たとえば、今日は家族で避難ルートを歩いてみる。あるいは、薬や健康手帳を非常用バッグに移してみる。一方で、地域の避難支援制度を調べて登録しておくだけでも、将来の不安は大きく減ります。

さらに、準備を続けることで「うちは大丈夫だ」という自信がつきます。だからこそ、在宅介護をしている家庭ほど、防災準備を「特別なもの」ではなく「日常の延長」として取り入れてほしいのです。

結局、防災とは“守る行動”の積み重ねです。つまり、今日できる小さな準備が、明日の命を守る大きな力になるのです。

実際の避難時に家族がどう支えるかについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. 高齢者の防災リュックは、一般的なものとどう違いますか?

A. 基本的な水・食料・懐中電灯などは同じです。しかし、高齢者の場合は薬やおむつ、介護食など、健康や生活に直結する物を追加する必要があります。つまり、「一般セット+介護用アイテム」で考えるのがポイントです。

Q2. 介護タクシーや福祉避難車両の利用はどう調べればいいですか?

A. まずはお住まいの自治体の防災窓口や介護保険課に確認しましょう。なぜなら、自治体ごとに事前登録が必要な場合があるからです。たとえば、「避難行動要支援者名簿」に登録しておくことで支援対象になることもあります。

Q3. 薬が切れてしまったとき、避難所ではどうすればいいですか?

A. お薬手帳や処方箋のコピーを持参していれば、避難先の医療機関でスムーズに対応してもらえます。一方で、薬の名前や用量がわからないと処方できない場合があります。だからこそ、日ごろから薬の情報をまとめて持ち出せるようにしておきましょう。

Q4. 家族が不在時に災害が起きたら、どう備えれば安心ですか?

A. 近所の人や地域の民生委員と「声かけの約束」をしておくことが有効です。つまり、家族だけでなく地域とつながりを作っておくことで、万一のときに支援が得られます。さらに、緊急連絡先を紙に書いてリュックに入れておくと、より安心です。

🌸著者の一言

今、私の家には高齢の家族はいません。

しかし、もしも災害が起きたとき、本当に連れて逃げられるのか、そしてその場でどう動けばいいのか、正直わかりません。

とはいえ、事前に備えておくことで、その不安は少しでも軽くなり、いざという時に助かる可能性が高まると感じています。

結局、備えは「家族や自分を守る力」になる――そう信じています。

このテーマは「在宅介護×防災」「チェックリスト記事」とつながっています。

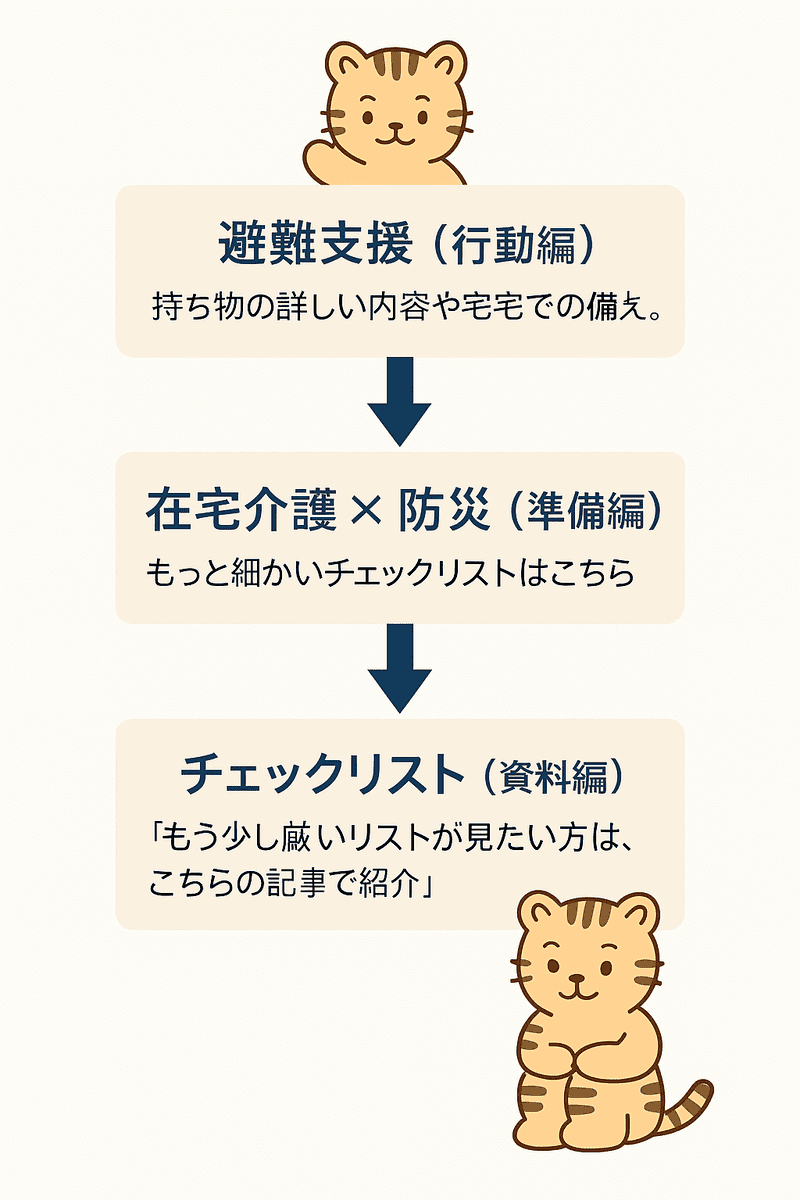

以下の図は、行動編・準備編・資料編の関係を示したものです。

避難支援から在宅防災、そしてチェックリスト記事へのつながりを示した図です。

それぞれの記事では、避難行動の具体例・在宅防災の工夫・備えのチェック項目を詳しく紹介しています。

以下のリンクから続けて読むことができます。

📚 出典

- 防災庁「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組」https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html

- 東京都福祉保健局 南多摩保健所「在宅避難者の衛生・健康管理ガイド」https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/minamitama/gyoumu/saigainisonaete

- セコム「介護家族のための災害対策」https://www.secom.co.jp/kaigo/method/20170919.html

- みんなの介護「高齢者向け防災グッズ実践ガイド」https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/home-care/no512/

介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。

在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!

※本記事は2025年6月時点で確認した情報をもとにしています。