この記事は「在宅介護での暮らし」と「尊厳」を守るサイトです。

今回は「高齢者・認知症・寝たきりの方のトイレ支援」について解説します。

※免責とご注意

本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。

※本記事の内容は 2025年8月時点の情報をもとにまとめています。

在宅介護では食事や入浴と同じくらい、日常的に悩まされるのがトイレの問題です。

在宅介護のトイレ支援は日常の安心を大きく左右します。

特に夜間や階段のある家では、転倒や事故のリスクも高く、家族の負担も大きくなります。

「暗くて見えない」「階段が怖い」「臭いが気になる」――そんな小さな困りごとを一つずつ解決していくことが、安心と尊厳を守るケアにつながります。

夜間トイレの不安と明かりの工夫

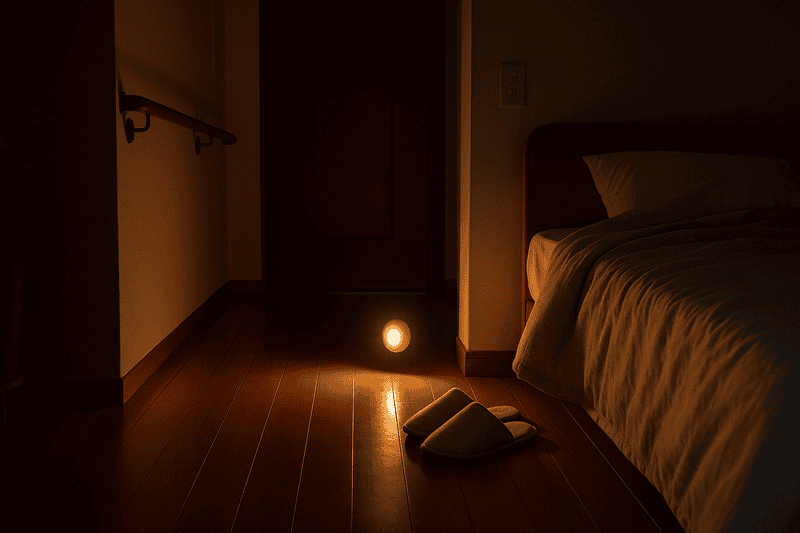

夜間のトイレは、転倒・つまずきなどの事故が起こりやすい時間帯です。

特に高齢者は、視力や平衡感覚の低下で暗がりを歩くのが危険。

しかし、照明の明るさや配置を工夫すれば、危険を大きく減らすことができます。

同時に、「夜に起きることが怖い」という心理的な不安も明かりで和らげられます。

暗いと布団を踏んで滑りそうになったこともあるんです…。でも電気をつけたら完全に目が覚めちゃって、その後眠れないんですよね。

そういう時はセンサーライトが便利です。人の動きを感知して足元だけを照らすので、転倒を防げるし眠りも邪魔しません。

転倒を防ぐための照明と通路の工夫

転倒を防ぐ基本は「明るさを途切れさせないこと」です。

寝室からトイレまでの通路には、足元灯や人感センサーライトを設置しましょう。

特におすすめは、**電球色(オレンジ寄り)**の柔らかい光。

白色照明よりも刺激が少なく、目が覚めにくいため夜間でも落ち着いて動けます。

また、廊下やトイレの入口に段差やコードがないかを必ず確認。

マットのめくれ、スリッパの引っかかりなど、小さな段差でも事故につながることがあります。

明るさと通路の安全をセットで整えることが、転倒予防の第一歩です。

夜間の不安を和らげる「安心の明かり」

高齢者にとって、夜中に起きてトイレに行くこと自体が不安な場合もあります。

「暗くて怖い」「誰も起きていない」という孤独感が、転倒以上に大きなストレスになります。

この不安を減らすには、“常夜灯”を上手に使うこと。

ほんのり明るい灯りが、夜の安心を支えます。

トイレの前や廊下に明かりがあるだけで、「そこに人の気配がある」と感じられ、

夜中でも落ち着いて動けるようになります。

介助者の立場でも、うっすらとした光があることで、

すぐに動ける・様子を確認できるという利点があります。

つまりこの“安心の明かり”は、介護する側・される側の両方の心を支える存在なのです。

ですよね~。

施設で夜勤してたとき、真っ暗な中でオムツ交換に行くの、ほんとやりづらかったです。

とはいえ、まったくの真っ暗というわけじゃなくて、懐中電灯で照らしながらやってました。

それでも、交換される方からすれば相手の顔が見えないのはやっぱり不安ですよね。

少し明かりがあるだけで、お互いの安心感がぜんぜん違いました。

トイレが一つでも安心!夜間・階段の安全対策

二階建てでトイレが一つしかない家では、夜中に階段を昇り降りしなければならず、転倒のリスクが高まります。

- トイレのある階に寝室を移して、移動距離を短くする

- 階段や廊下に手すりを設置する

- 滑り止めマットやノンスリップ加工を活用

- 夜間や介助が難しい場合は、ポータブルトイレを寝室に置く

ポータブルトイレを部屋に置くのは「ちょっと嫌だな」という声もありました。

でも、事故を考えたら安心感が全然違いますね。

そうですね。抵抗感を和らげるには、布カバーやインテリアに馴染むデザインを選ぶのがポイントです。

“病院っぽくない見た目”にするだけで、気持ちがかなり違いますよ。

介助者・家族の負担と支え合い

在宅介護で一番大変なのが「トイレ介助」です。

夜中の対応、衣類の着脱、においへの気遣い――すべてが生活の中で繰り返されます。

つまり、体力的な疲れだけでなく、精神的な負担も積み重なっていくのです。

とはいえ、負担をゼロにすることは難しくても、減らす工夫はたくさんあります。

たとえば、トイレまでの動線を短くする、夜だけ簡易トイレを使う、介助用手すりを設置するなど。

さらに、家族の中で「誰が・どの時間帯に対応するか」を決めておくと、精神的にも余裕が生まれます。

介助は一人で抱え込まず、家族・地域・福祉サービスをうまく組み合わせることが大切です。

ヘルパーさんやデイサービスを一部利用するだけでも、介護者のストレスは確実に減ります。

支え合いは、遠慮ではなく“助け合いの一部”として考えましょう。

夜中の介助で寝不足続き…。でも『ありがとう』って言ってもらえると、また頑張ろうって思えるんですよね。施設で働いている時そう思いました。

トイレの工夫に加えて、在宅避難全体を考えて備えておくとさらに安心です。

介護される側の“プライド”を守るには

一方で、介助される側にも「申し訳ない」「迷惑をかけたくない」という気持ちがあります。

とくにトイレのようなプライベートな場面では、恥ずかしさや抵抗感が強く出やすいものです。

だからこそ、介助する側は「できるだけ本人のペースを尊重する」ことが何より大事です。

たとえば、

- 声かけは落ち着いたトーンで

- できる動作は本人に任せる

- 見守る距離感を保つ

こうした小さな気遣いが、“介護される側の誇り”を守ります。

また、「自分にもできることがある」と感じてもらうことが、心の支えになります。

トイレの時間を「できない」ではなく「一緒に工夫する時間」として捉えると、関係もぐっと穏やかになります。

介護は、どちらかが我慢することではなく、お互いを尊重し合う“共同生活”の形です。

プライドを守ることは、尊厳を守ること。

そしてそれが、在宅介護を長く続けるための大切な鍵になります。

在宅介護トイレに避けられない「臭い」問題

トイレの臭いは、本人にとっても家族にとっても大きなストレスになります。

“ごめんね”って言われると、逆に胸が痛くなるんです…。臭い対策って気持ちのケアでもあるんだなって思います。

防臭袋や換気、アロマを使うと本人の不安も介助者のストレスも減らせるます。

防臭袋(BOSなど)や消臭スプレー、換気扇や小型ファン、好きな香りのアロマを取り入れるなど、臭い対策=お互いの尊厳を守る工夫 になります。

結局、トイレ支援は暮らしと尊厳を守るための基本です。

在宅での工夫とあわせて、非常時のトイレ対策を知っておくと安心です。

まとめ|平時のトイレ支援は「暮らし」と「尊厳」を守る

在宅介護のトイレ支援は、毎日の小さな工夫の積み重ねです。

夜間の灯り、階段の安全、臭いへの配慮――その一つひとつが、介護される人の安心と、介助する家族の暮らしを守ります。

トイレはただの排泄行為ではなく、人としての尊厳を守るケア。

結局、在宅介護トイレ支援の工夫は暮らしと尊厳を守る基本です。

今日からできる小さな工夫を取り入れて、安心できる暮らしを作っていきましょう。

🌸著者の一言

排泄の支援は、生活の尊厳に直結します。小さな工夫でも安心につながることを信じています。

📚 参考・出典

- 内閣府「高齢者の転倒予防ガイド」 https://www8.cao.go.jp/kourei/

- 東京都防災「避難所運営マニュアル」https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/

- エステー「介護空間の複合臭に関する調査」https://products.st-c.co.jp/plus/question/10212/

- ケアニュース「ポータブルトイレの臭い対策https://www.care-news.jp/

介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。

在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!

※本記事は2025年8月時点で確認した情報をもとにしています。