このブログは「高齢者を守る」サイトです。

今回は「災害時に高齢者の避難をどう支援するか」について解説します。

※免責とご注意

本記事は公式情報をもとに、執筆者の経験や調査を加えてまとめています。法制度・サービス・仕様などは変更される場合があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。

※本記事の内容は 2025年6月時点の情報をもとにまとめています。

地震や水害などの災害では、高齢者は体力や持病、移動の難しさから避難が遅れがちです。

特に介護が必要な方は、準備や支援が整っていないと命の危険に直結します。

この記事では、介護現場や災害経験をふまえながら、避難準備と支援の具体的なポイントを紹介します。

高齢者にとって災害が危険な理由

高齢者は、災害時に次のようなリスクが大きくなります。

- 体力の低下で歩行や階段の昇降が難しい

- 持病や服薬があり、普段通りの生活が崩れやすい

- トイレや段差など、避難所の環境に適応しづらい

まず「なぜ高齢者が弱い立場になるのか」を理解しておくことが大切です。

避難に必要な持ち物リスト

持ち物リストは、すべての人に共通するものと、高齢者や介護が必要な方に特有のものとで分けて考えるのがポイントです。

避難時は“全部を持って出る”よりも、“最低限命を守るもの”を優先してください。

📦 最低限の持ち物(例)

・常備薬

・お薬手帳と保険証のコピー

・水・簡単な食料

・モバイルバッテリー

👵 介護・高齢者向け(あると安心なもの)

・介護用おしり拭きや防臭袋など、清潔を保つもの

・補聴器の電池、メガネなど日常で欠かせない物

・吸い飲みやスプーンなど、使い慣れた道具

🟦「持ち物の詳しい内容や在宅での備え方は、こちらの記事で紹介しています」

移動手段と介助の工夫

避難のときに「どう移動するか」は大きな課題です。

- 車いすや歩行器が使える避難経路を確認しておく

- 家族や近所で「誰が介助するか」を事前に話し合う

- 自治体の「福祉避難所」の場所を確認しておく

身体的な介助をどうするかを事前に決めておくと、混乱が減ります。

介助時の声かけとペース配分

地震や水害などの混乱時、高齢者は急な動きに不安を感じやすくなります。

慌てて立ち上がったり、早歩きを促したりすると転倒の危険が高まります。

そのため、介助する家族や支援者は「ゆっくり」「安全に」「声をかけながら」を意識することが大切です。

たとえば——

- 「ここ段差ありますよ」「一歩ずついきましょう」

- 「もう少しで出口です」「休みながら進みましょう」

といった短く明るい声かけが安心感を生みます。

また、歩くスピードは介助者ではなく本人のペースに合わせるのが基本です。

後ろから支える時は、肩や腕を引っ張らず、身体の重心を支えるように寄り添いましょう。

いつも仕事では落ち着いて介助しているんですが、

災害時は介助する側もきっと慌ててしまいますよね。

高齢者の方は、もっと不安で大変な思いをしているはずです。

避難所での生活支援

避難所では、若い人と同じ環境で過ごすのは難しい場合があります。

- トイレまでの距離や段差を確認する

- 寝る場所はできるだけ低めにして転倒を防ぐ

- 食事は「やわらかいもの」「刻み食」などが必要になる場合もある

避難先での生活をイメージして、工夫を準備しておきましょう。

避難のシミュレーションをしておくことが大切ですよね。

心のケアと安心できる空間づくり

避難所では、体のケアと同じくらい「心のケア」も大切です。

不安や孤独を感じる方が少しでも安心できるように、

周囲の小さな気づきが大きな支えになります。

仕事の現場でも、誰かに「ありがとう」って言われると

こちらの方が救われることがありました。

避難所でも、そんなやり取りが“心の薬”になりますよね。

避難生活が長引くほど、心の疲れや不安は積み重なります。

とくに高齢者は、環境の変化に敏感で、音や明かり、人の気配にも影響を受けます。

そんな時こそ、「ここにいていい」と感じられる場所づくりが必要です。

たとえば、

- 仕切りや毛布で落ち着けるスペースをつくる

- 毎日決まった時間に声をかけてリズムを保つ

- なじみの写真や小物を近くに置く

といった、小さな工夫が心の安定を支えます。

施設勤務の時も、「自分の物があるだけで落ち着く」って

利用者さんがよく言ってました。

避難所でも、そんな小さな安心が本当に大切ですよね。

地域や家族の支援体制を整える

高齢者の避難は、一人や家族だけでは難しいことも多いです。

- 自治体の「要援護者名簿」に登録しておく

- 民生委員や自治会と普段から連絡を取っておく

- 「近所に声をかけてもらう仕組み」を日常から作っておく

制度や地域の支援も活用して、「助けてもらえる環境」を整えておきましょう。

まとめ

高齢者にとって、災害時の避難は「体力・持病・移動の壁」が大きなリスクになります。

だからこそ、事前に持ち物を整え、移動の手段を確保し、地域と連携することが欠かせません。

命を守る準備は、日常の小さな工夫から始まります。

🌸著者の一言

介護の現場では、声のかけ方ひとつで不安が安心に変わることがあります。

それは一緒に暮らす家族にとっても同じことだと思います。

だからこそ、普段から「どうやって避難する?」と話し合い、準備を整えておくことが大切だと感じています。

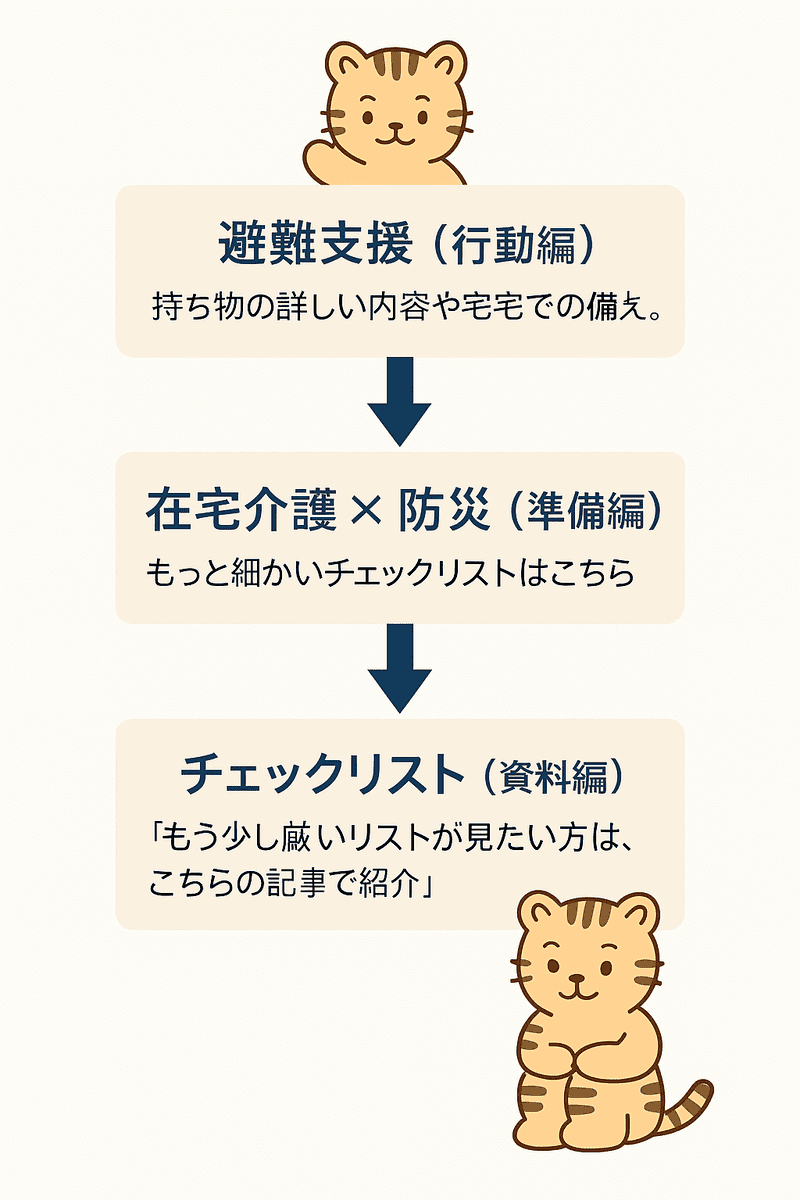

このテーマは「在宅介護×防災」「チェックリスト記事」とつながっています。

以下の図は、行動編・準備編・資料編の関係を示したものです。

避難支援から在宅防災、そしてチェックリスト記事へのつながりを示した図です。

それぞれの記事では、避難行動の具体例・在宅防災の工夫・備えのチェック項目を詳しく紹介しています。

以下のリンクから続けて読むことができます。

📌 出典

- 消防庁「避難行動要支援者の避難行動支援に関すること」 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html

- 神戸市「避難所 ‐ 福祉避難所について」 https://www.city.kobe.lg.jp/a70034/bosai/prevention/evacuation.html

- 内閣府「災害時要援護者対策」制度の概要ページ https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/

- 兵庫県「福祉避難所運営・訓練マニュアル」PDF資料 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/documents/hukushihinanjo_zenpen.pdf

介護福祉士として13年。防災や終活にも関心あり。

在宅ワークを目指して、パソコン奮闘中の「さっちん」です!

※本記事は2025年6月時点で確認した情報をもとにしています。